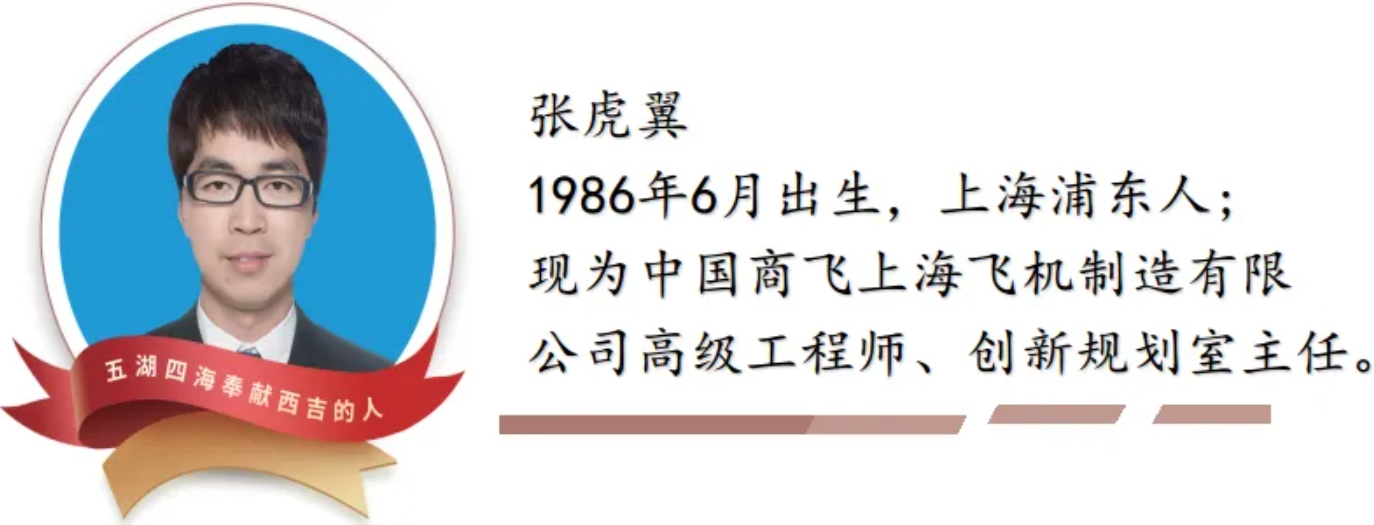

人物介紹

張虎翼,1986年6月出生,上海浦東人,中共黨員,博士,高級工程師。2019年至今,在火石寨鄉石洼村、硝河鄉硝河村助力脫貧和鄉村振興幫扶工作。現為中國商飛上海飛機制造有限公司高級工程師、創新規劃室主任。

2019年10月,為延續中國商飛公司助力西吉縣脫貧攻堅和鄉村振興系列定點幫扶工作精神,中國商飛上海飛機制造有限公司航空制造技術研究所(以下簡稱“上飛公司航研所”)黨總支與西吉縣火石寨鄉石洼村黨支部簽署共建協議,作為支部共建專員的張虎翼踏上了西吉這片沃土。

初到之時,他束手無策,坐在村口眉頭緊皺的樣子不經意間被同事抓拍下來,配上“扶貧虎”三個字發在了朋友圈,瞬間“刷屏”。這個稱呼后來更改為“振興虎”,并一直跟隨他至今,他也被中國商飛公司評為“鄉村振興定點幫扶工作先進個人”。

首赴西吉,他將馬鈴薯種進了大棚里。

“西吉有三寶,土豆洋芋馬鈴薯。”2020年春耕之季第一次到西吉,石洼村駐村第一書記就開玩笑地告訴他這個順口溜。初聽之時,只是會心一笑,但深入思考后,張虎翼就冒出了一個想法:為什么不發揮當地特色,在大棚里共建一個大飛機馬鈴薯種植園呢。在當地合作社和技術人員的支持下,融合新種植技術的馬鈴薯種植在大棚里如火如荼地開展起來。

在一農戶家,當張虎翼了解到每家每戶都需要化肥這樣的基礎物時,就立即決定組織為當地農戶購買化肥。當滿載化肥的大貨車一到達村部廣場,熱情的村民就加入了“比拼誰搬得多、比拼誰搬得快”的大軍中,他也被那種熱烈喜悅的氛圍所感染, 并加入卸貨搬運的隊伍中。那一刻,他由衷地為村民感到高興的同時,也深刻感受到了扶貧工作的使命和意義。

再赴西吉,老鄉們穿上了新衣服。

當年黃金十月,秋收之際,張虎翼再次來到石洼村。除了漫山遍野忙碌的秋收場景,村民廣場上老鄉們身上一件件嶄新的衣服,還有臉上幸福的笑容,瞬間吸引了他的眼球。

“張老師,你看,我們村民身上的那些衣服你熟悉嗎?”駐村書記的一句話,打斷了他的專注。對啊,那不就是他們為當地老百姓捐贈的冬季御寒服嘛。扶貧就是關注當地的需求,因地制宜開展幫扶。上飛公司黨委高度重視支部共建工作,并給予大力支持。工會等部門組織干部職工捐款捐物,先后為當地環衛工人、護林人員、公益人員送去工作服,為石洼村小學學生送去校服鞋子、書包、計算器等衣物和學習用品,為當地老百姓送去冬季御寒服、壓力鍋等保暖物品和生活用品,用點滴行動溫暖著石洼村的各類人群。

2019年至2021年,他還組織航研所黨總支在石洼村先后開展了“我脫貧、我光榮” 迎新活動,在農耕季節開展種養殖業培訓,共建村民文化室、籃球場、簡易儲藏間及車棚等,共建馬鈴薯園打造現代化產業推進新技術推廣研究應用。同時,還針對學生、未脫貧戶、脫貧監測戶、孤兒等特殊人群開展慰問和助學活動。通過系列舉措,認真落實脫貧攻堅和鄉村振興定點幫扶工作任務,為西吉縣脫貧攻堅奠定堅實基礎,為打贏打好鄉村振興戰貢獻力量。

又赴西吉,他新做了許多大實事。

2022年初,為進一步鞏固拓展脫貧攻堅成果,全面推進鄉村振興,在上飛公司航研所在與西吉縣火石寨鄉石洼村黨建共建的基礎上,接力與西吉縣硝河鄉硝河村開展新一輪支部共建,張虎翼又一次踏上了西吉這片故土。

面對新共建的支部,他深知“沒有調查,沒有發言權”。在簽署共建協議后的第一時間,他便深入硝河村摸排需求。根據村委會的意見以及群眾的愿望和要求,每年為硝河村辦兩件實事、好事。兩年來,針對鄉村治理中的環境整治問題,為硝河村部添置一輛用于鏟運垃圾的中型鏟車,開展日光溫棚附屬工程建設。針對鄉村振興中的先進典型,組織開展硝河村最美系列評選活動,評選美麗庭院、健康家庭等集體獎項和“最美硝河人”個人獎項。

與此同時,他還結合自身特色,圍繞科技創新、職業生涯規劃等主題開展多次黨建共建專題活動。在上飛公司組織開展“助力鄉村振興,圓夢微心愿”主題活動中,為村民和學生送去書包、籃球等文體用品。組織航研所各二級黨支部為硝河村捐贈圖書,在硝河村設立大飛機報架。系列舉措為當地群眾開展各項文體活動提供陣地保證,為文化惠民鄉村振興工作打下堅實的基礎,全面提升村民的文化氛圍和學習氛圍,為當地村民形成良好的精神風貌打下扎實的基礎。

談到西吉未來的發展建議,他沉思后說道:“作為一名科研人員,我更希望西吉縣在開展鄉村振興的過程中進一步融合科技元素。比如可以借助現有農機等設備,引進測控、預防性故障診斷等先進技術,提升農機的先進性和利用率;利用各類直播、視頻等新媒體平臺,擴大當地農產品和農作物的營銷渠道和社會影響力;結合西吉縣種植養殖現狀,加強農副產品的二次開發和培訓再就業等。希望鄉村振興能通過插上科技和創新的翅膀,助力西吉人民奔向更加美好的明天。”

當記者問到他對西吉的感情時,他反問道:“我早就把西吉當作自己的第二家鄉了,而且每年回西吉的時間都比回自己老家的時間都長,這感情還用問嗎?”

從最初在石洼村共建馬鈴薯園、村民文化室,到為硝河村購置鏟車和開展日光溫棚附屬工程建設,他見證的不僅是石洼村和硝河村的變化之路,更是西吉人民鄉村振興的勵志之路。

從春天“初去西吉”時的緊張忐忑,到夏天“又到西吉”時的輕車熟路,再到秋天“回到西吉”時的滿滿收獲,因為扶貧和鄉村振興,他從一個外來客成為黃土地的自家人,一個大飛機人青春火熱的心與這片西北黃土緊緊相連。