從甘肅積石山6.2級地震到日本能登7.6級地震,歲末年初,地球開啟振動模式。

驟降的強震與綿密的余震不斷帶來噩耗,傷亡數字一再攀升,地震這種古老災害的可怖再次顯露無疑。天地巨力之前,人力之微猶如螢火,然而有人卻在死神手里搶出了時間:

甘肅地震深夜,相信不少安卓手機用戶都收到了地震預警信息。短則十幾秒,長至幾十分鐘,預警準確預報了地震波到達的時間。

這意味著,接收信息的普通人可以利用這段珍貴的時間逃生,然而現實是,許多人盯著屏幕,腦子被無數問號塞滿:

這是真的嗎?我怎么沒有感覺?就剩這么短短十幾秒,我能怎么辦?

當警報響起

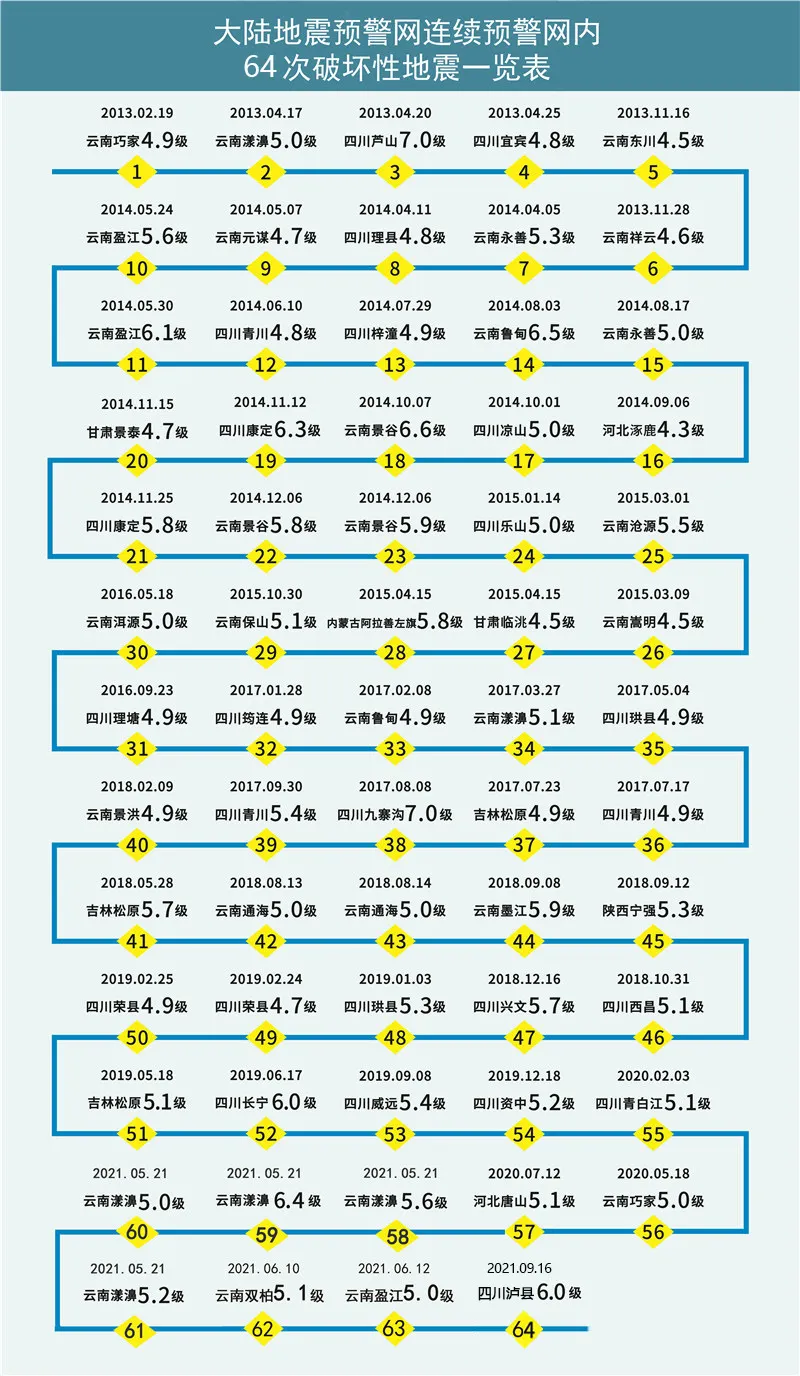

這不是中國人第一次接觸到地震預警,實際上,這已經是中國地震預警網第80次成功預警破壞性地震。

不過此前范圍相對局限,這次觸達人群更加廣泛,因為越來越多省市的廣播電視系統、手機品牌廠商接入了地震預警。

地震預警這件事上,中國起了個“早五更”,早在2011年就成為繼墨西哥、日本之后,世界上第三個具備提供地震預警服務能力的國家,可遺憾的是,在應用預警方面,我們卻“趕了個晚集”,即便是身處地震帶的很多居民也并不清楚,當地震預警響起后,該做些啥。

第一直覺是跑,趁地震沒來趕緊跑出房子,第二直覺是尋找“生命三角”,這或許是最廣為流傳的地震逃生技巧——傳說在墻角、廁所等狹小空間,更容易在房屋倒塌時形成三角形安全空間。

可惜這些都是常見誤區。

常言道拋開劑量談毒性,都是耍流氓,拋開場景談應對也是一句笑話。

在甘肅地震中,距離震中56公里的臨夏市只提前12秒收到預警,而距離震中1270公里的湖南長沙則有長達數分鐘的反應時間,兩地居民當然不會采取同一種應對。

那么某天深夜,當我們在刺耳的警報聲中醒來,發現屏幕上跳動的時間只剩區區12秒時,我們到底還能做點什么?

跑,還是不跑,這是個問題。

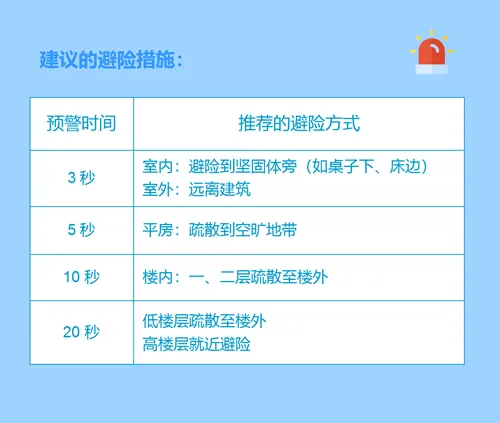

主持地震預警系統開發的成都高新減災研究所建議,如果有10秒時間,那么二樓以下居民可以逃離到樓外,更高層居民則最好就地避險。

不過,這只是至為理想的狀態,想象一下實際操作場景:被警報驚醒,確認情況后,避難者需要穿上拖鞋,打開房門,沖下樓梯,并迅速遠離樓體,抵達樓宇外的空闊區域。

其中每一步都可能出現意外:反應不及、樓道擁堵、未能及時遠離樓體,12秒的反應時間捉襟見肘。

一旦被意外絆住腳,就可能陷入更糟糕的避難環境,來不及跑出樓體的居民可能會在擁擠的樓梯間迎上地震波,未能遠離樓體的居民則會在站立不穩的地面迎接玻璃等墜落物的暴雨。

而在地震更加頻發的日本,不太古舊的建筑內,更被鼓勵的做法是就地避難。

12秒,往外跑困難重重,在家卻可以執行多個避難動作:穿上鞋子、叫醒家人、尋找桌子床鋪等堅固掩體,做好避難姿勢。

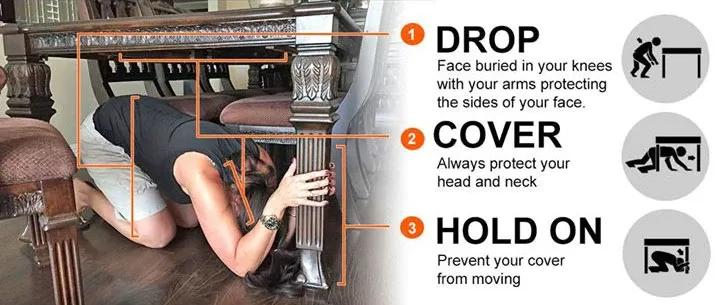

國際公認的最佳避難姿勢非常簡潔,只有三步:“伏地、遮擋、抓牢(Drop、Cover、Hold on)”。

也就是跪伏在堅固的掩體下,護住脆弱的頭頸,抓牢掩體,等待強烈的地震波平靜。

相比于備受質疑的“生命三角”,這種姿勢被證明更加值得信賴,可以最大限度地保證受災者不被墜落物傷害。

“生命三角”理論來自1996年的一次實驗,該實驗模擬建造了一所學校建筑,將20個人體模型分別放置在不同位置,隨后爆破承重柱使建筑倒塌,結果發現10個藏在桌子下的模型全部被壓扁,而10個藏在“生命三角”位置的模型則全部生還。

于是名為Doug Copp的實驗主持者得出結論,認為生命三角是地震的最佳避難地點,而且強烈建議人們不要躲在桌下。

這個簡單易懂的實驗及其結論飛速傳播,很快“生命三角”家喻戶曉,然而批評接踵而至。

仔細推敲會發現,“生命三角”理論破綻重重:

首先Doug Copp本人并非科班出身,雖然自稱“美國國際救援隊救援隊長”,但這實際是個野雞公司。

其次實驗本身也毫不科學,“爆破承重柱”的建筑倒塌方式和實際地震中的建筑倒塌方式天差地別,前者房頂會如同一張薄餅般平平砸下,而后者則因受力方式不同而呈現千姿百態。

實際地震中,每個墻角都可能成為生命三角,也都可能都不會成為生命三角,避難者根本無法分辨哪個會是幸運生門。

更加重要與具有決定性的是,地震死亡統計研究表明,大多數傷害和死亡是由于墜落物體而不是建筑物造成的。而放棄桌子,躲進墻角的行為,反而將避難者暴露在了“墜物”這種更加危險的威脅之中。

當我們避險時在躲什么

幾乎所有關于地震避險的誤解,都源于并不清楚地震的傷害來自何處。

換句話說,我們不知道哪些傷害是地震中通過個人行為能夠規避的。

地震里,直觀看起來最恐怖的傷害是建筑倒塌,的確它傷害巨大,但這并不是任何震中避險措施所能阻止。

對于建筑倒塌的防災應對永遠是在事前,通過更好的設計技術、更頻繁的檢測加固來完成。

至于震中,在預警時間不足的核心區,絕大多數高層居民只能衷心祈禱建筑質量過硬。

而個人行為所能左右的,其實是如何避免受到震中以及震后的次生傷害。

地震時間很短暫,分別以縱波和橫波的形式分兩次來襲,縱波上下震動,速度快傷害小,橫波左右震動,速度慢傷害大,兩者一前一后,讓地震受災者感受到強烈的搖晃。

這種搖晃的烈度超乎常人想象。據日本學者測算,一棟高層大廈遭遇7級以上地震時,頂層搖擺幅度可以超過1.5米,重力加速度大于500gal。

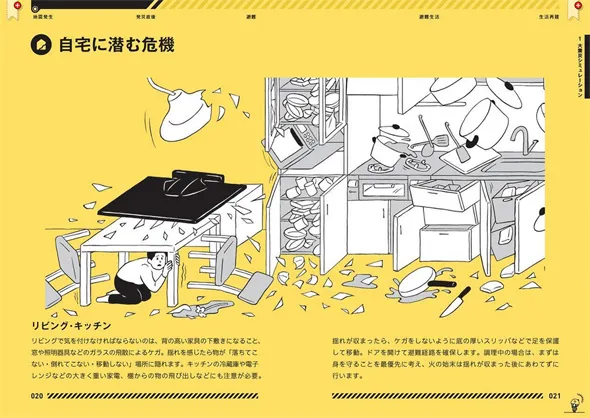

如同一艘不小心闖進暴風雨的小船,沒有人能在這樣的搖晃中站穩腳跟,整棟建筑中的所有物品都將在恐怖的重力加速度下化身殺人于無形的暗器。

書柜、吊燈、冰箱、廚房刀具,平日里無害的家具撞向人體,可以直接將人碾壓身亡,老人小孩還會因為摔倒磕碰而受傷。

挺過震中,還有震后。緊隨而來的是火災危機。

1923年的關東大地震、1995年的阪神大地震都在震后起火,火勢迅速蔓延,無數瓦礫掩埋的生者在火災中絕望死去。

沿海地區更為可怕的是海嘯。

印尼海嘯以及2011年3月11日的東日本大地震至今令人記憶猶新。震后海水反常地向后倒卷,這是海嘯的征兆,隨后滔天巨浪迎面拍來,帶走所有未及撤至高地的災民。

這些,正是地震警報鳴響后,我們所需要躲避,也有能力躲避的危險。

“伏地、遮擋、抓牢”,便是應對室內家具“偷襲”的對策。

桌子和床板將為你抗下的,并非一棟大廈的推金山倒玉柱,而是衣柜和吊燈的傾軋。

所以“抓牢”也并非為了固定住身體,而是需要你與“盾牌”保持同步,不論被地震波晃去哪里,也得保證頭頂“有高個的頂著”。

以此類推,在來不及或找不到掩體時,也有權宜之計。

如果躺在床上,那么請你裹好被子,再用枕頭蓋住頭頸,如果在超市購物,那么可以就近找個鐵鍋或者購物籃頂在頭上。

總之核心要義只有一個,保護好頭部和頸椎不要被砸傷。

時間更加充裕的情況下,還應考慮防范火災。

不過第一步不是熄滅明火和切斷電源,而是打開房門。

是的沒錯,如果時間足夠,請先保證將自家大門敞開固定,這是無數次血淚教訓得出的經驗,強烈地震可能導致門框變形、無法打開,最終使得起火時無法逃生。

至于海嘯,則可以扛過地震搖晃再行考慮,因為海嘯通常在地震后的幾十分鐘至幾個小時內才會到來。

屆時政府預警部門會給出足夠詳盡的信息,指導居民向高處撤離。

山洪、泥石流同理。

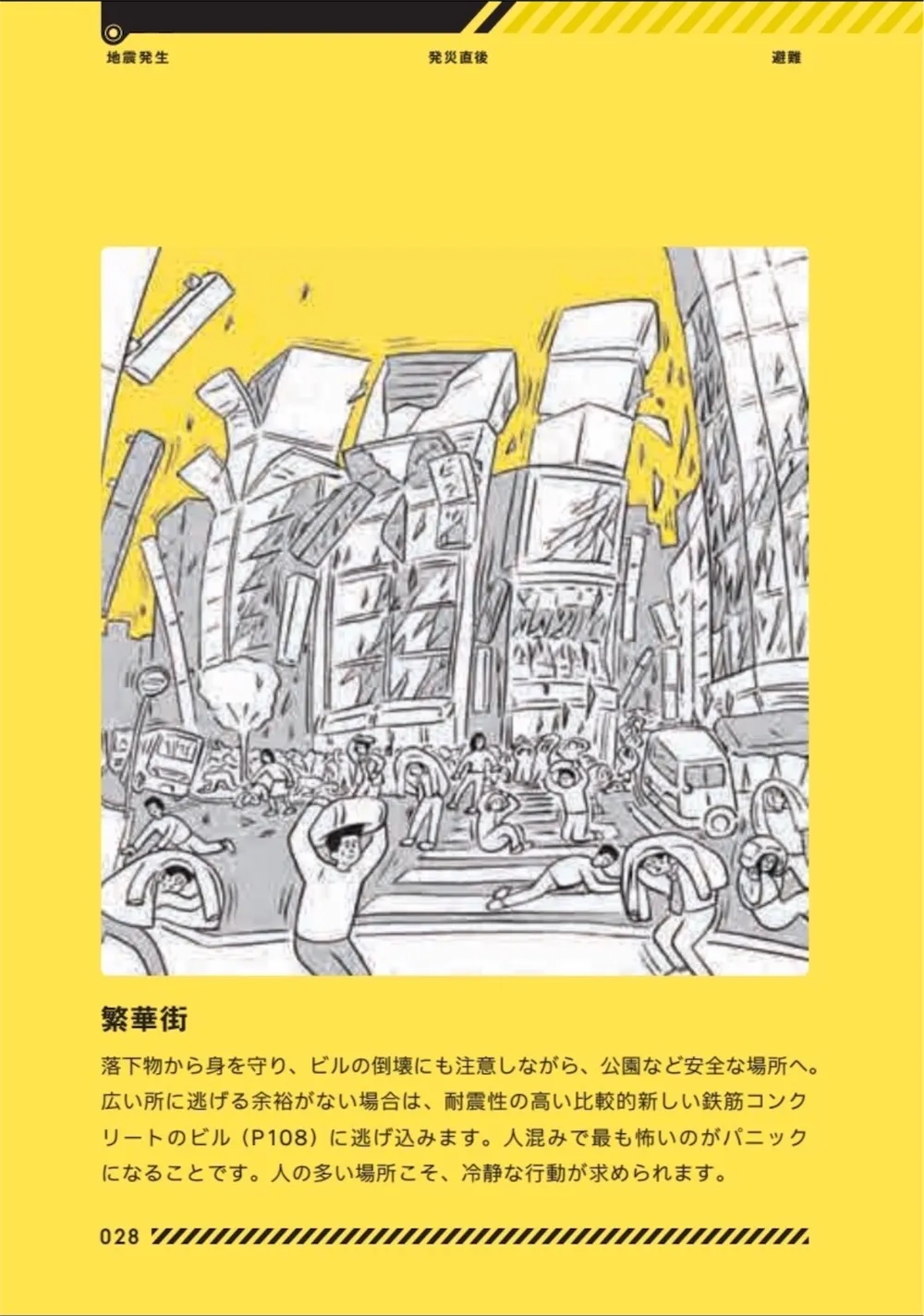

人在室外,需小心高空墜物,盡量躲到空曠地帶,開車上路,不要猛踩剎車,盡量平穩地停在路邊。

還有一些常常被忽略的細節:

高層居民疏散時不可乘坐電梯,震中震后的電梯故障率高得嚇人,要知道311大地震時,就連遠離震源的東京都,都發生了84起被關在電梯里的事件。

如果不幸你當時就在電梯里怎么辦?拿出玩音游的手速,以最快速度把電梯樓層從上到下挨個按一遍,祈禱恰好在某一層大門能夠打開。

以及最后的最后,不要忘記穿鞋,不要赤腳上街,否則震后的瓦礫和玻璃碎屑分分鐘讓你后悔。

最后一公里

地震預警,每一秒鐘都是在和死神拔河。

2002年《西北地震學報》的一項研究常常被引用以證明這一點:研究發現,預警時間為3秒時,可減少14%人員傷亡,10秒時可減少39%,20秒時可減少63%。

此后的多項研究數據略有出入,但或多或少都再次印證。

2008年汶川地震后,四川人王暾深感中國同日本、墨西哥一樣,急需精確的地震預警系統。他辭去國外的理論物理博士后工作,回到國內,開始創建系統。

2011年系統建成,中國有了屬于自己的地震預警系統,王暾后來在一次演講中感慨:

在汶川地震時如果有預警系統,就可以給北川31秒的預警時間,因為它離震中140公里,可以給青川55秒的預警時間,也可以給成都18秒和汶川縣7秒鐘的預警時間。有了這些時間,可以減少兩到三萬的人員死亡,避免兩到三萬個家庭的生死離別。

中國的預警系統不比世界上任何其他國家落后,在某些技術細節上甚至更勝一籌。

然而,應用超過十年,為什么我們對于地震預警仍然如此陌生?以至于警報響起時,只能茫然無措地浪費得之不易的求生窗口?

在先進技術與公眾認知間,出現了巨大斷層。

在日本,普及防災常識是每個地方政府必做的功課。這種宣傳的顆粒度不止于幾場宣講,而是務求讓每個人都刻進腦子。

抵達某地,完成居民登記后,每個家庭都會收到政府發放的“地震防災手冊”。其中詳細記載了從應急儲備到災后生存的全部內容,包括本地的防災避難地圖、政府聯絡方式,以及收到地震預警后的行動指南。

生怕居民不重視,有些地區還會巧妙地“危言聳聽”,比如東京都,就在防災手冊的第一頁明晃晃地寫著“三十年內東京都發生直下型地震的概率為70%”,潛臺詞便是,后面的每一頁都請你好好記住。

不僅如此,政府和新聞機構也在每次災后認真反思,爭取下一次能夠更迅速地讓更多人理解警報的含義。

3.11大地震后,狂暴的海嘯接連來襲,當時預警系統作出了準確預報,NHK電視新聞主播也及時在電視中做出了反復播報。

然而,主持人冷靜平和的聲音讓許多人輕視了事件的緊急程度,并沒有著急撤離,反而還想守在電視機前繼續關注進展,結果正如后來我們所知道的,這次地震因為海嘯死傷慘重。

而今年能登地震時,NHK主持人風格大變,海嘯警報出現前,主持人依舊以冷靜平和的語氣報道地震情況,海嘯警報出現后,主持人聲音驟然變得凄厲而緊迫:“海嘯來了!海嘯來了!”

隨后她繼續厲聲補充:“不要再坐在電視機前,快去高處避難!不要忘記東日本大地震的教訓!”

感情充沛而嚴厲的播報瞬間把急迫的情緒傳遞給觀眾,這不是主持人的一時興起,而是NHK事前商定的播報方式。這種方式正是3.11后的改進,讓觀眾能夠更快速地理解事態。

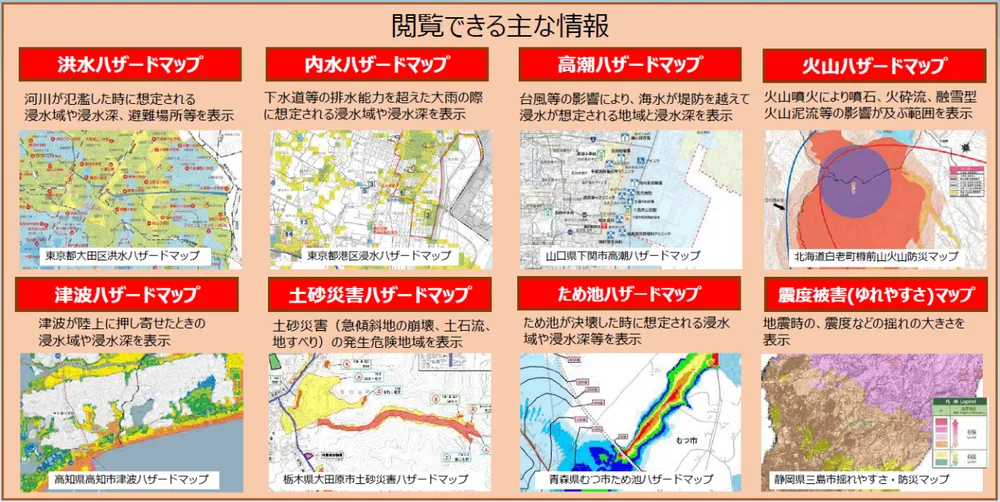

平日里,日本政府還會提供各種災害概率地圖,供居民自行了解自家面臨的災害風險。

按照地圖,可以查詢到自家所在地是否處于地震帶上,在過往地震中是否發生過重大地質災害,是否存在土壤液化,以及該地的浸水、海嘯風險,火災阻斷指數。

如果發現自家不幸“立于危墻之下”,居民可以到當地政府咨詢如何加固房屋、完成有針對性的防災對策。

從技術到應用的這最后一公里,日本人正在千方百計地走通。

而在中國,許多人或許連不同警報聲代表的緊急程度都尚未了解。

我國地震預警分為三種聲音:

第一種,每次倒計時報數間沒有“滴”聲,只是單純報數,代表“無感微弱地震預警”,也就是可能有晃動,但一定不會有破壞的情況。

第二種,每次倒計時報數間只有一聲“滴”聲,代表“有感無破壞地震預警”,也就是可能有強烈晃動,家具傾倒,但不會有房屋破壞的情況。

第三種,每次倒計時報數間有連續兩聲“滴”聲,代表“破壞性地震預警”,也就是最危險的情況,房子有可能被破壞,需要緊急逃生。

一些經歷過可怖地震的人或許會有經驗和意識,苦痛的血淚傳遞了應對地震的方式方法。

比如唐山地區,一些居民在購買房產時會查閱當地的地質、歷史信息。但對于沒“付過學費”的更多人來說,這仍是亟待科普的范疇。

普羅米修斯已經盜來了火種,人類不能因為不會接過而使它徒然熄滅。

愿這一切被不厭其煩地一遍遍講述,直到有一天,地震預警響起的夜晚,所有人不再怔愣,不再懷疑,第一時間奔向正確的生途。