夏日的西海固,山川流綠淌翠,清風徐送花香,田野多彩盎然。

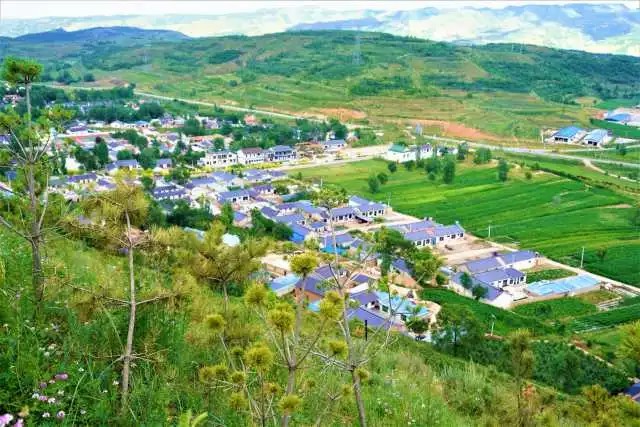

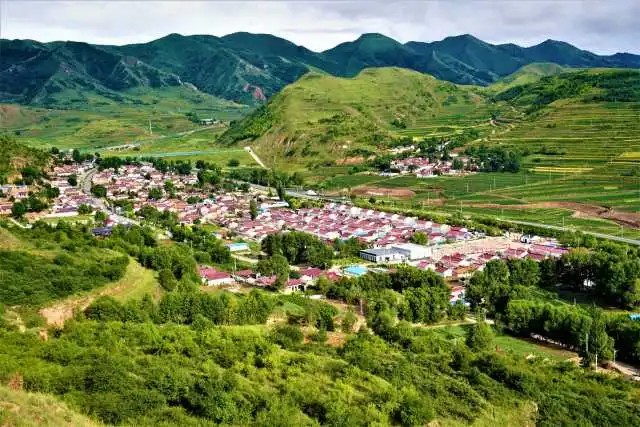

坐享青山綠水,抬腳坐車出行,出門看病、上學,人人飲用甘甜水……從貧窮到全面小康,西海固脫胎換骨,追求千年的“民亦勞止,汔可小康”美好憧憬照進現實。 一臺臺農機,在川臺高塬耕耘希望;一排排白墻黛瓦錯落有致,掩映畫卷;一條條道路,暢通城鄉,聯通世界;一根根電線翻山越嶺,明亮生活。 生在紅旗下,長在春風里,西海固人搭乘發展快車,用雙手創造奇跡,用汗水澆灌希望,過上了五谷豐登、物阜民康、廣廈千萬間的殷實生活,目光所至皆幸福。 幸福:可以描述 “今年已接待3萬多名游客。”涇源縣大灣鄉楊嶺村村民馬克俊從柜子里取出蓋碗,放入用玫瑰花瓣、白砂糖、蘋果干和茶葉等原料配制的八寶茶,倒入開水,清香在室內彌漫開來。 “過去的楊嶺村靠天吃飯,交通不便、信息不通、產業落后,貧困是全村的代名詞。”端起蓋碗,抿了一口茶,馬克俊娓娓道來,“在黨的政策扶持下,我們村發展產業,摘掉了貧困帽子,日子越來越好。” 一場陣雨過后,山村的空氣格外清新,被草木覆蓋的山體愈加蒼翠。馬克俊放下茶碗,打開楊嶺村村史館,歷史滄桑感撲面而來,記錄當地群眾早期貧困生活的黑白照片,與人們喜笑顏開的彩色照片形成鮮明對比。 “早期人們缺衣少食,莊稼畝產幾十斤,現在豐衣足食,畝產玉米上千斤。務工、養殖、種植,家家戶戶有產業。”過上小康生活后,馬克俊將家里的牛托管給養殖場,一心經營茶館,為慕名而來的游客提供歇腳地,宣講家鄉變化。 楊嶺村是西海固鄉村巨變的縮影,詮釋著全面小康生活真諦,紅色旅游道路通到村口,移動網絡全覆蓋,機械化普及,楊嶺村的一草一木,彰顯化蛹成蝶的嬗變。 “跳出楊嶺看楊嶺,延伸產業鏈,提升產品附加值,抓好產業,輻射帶動全鄉發展。”大灣鄉黨委書記楊曉明計劃,利用楊嶺村的生態優勢建設觀光牧場,打造花田花海觀光旅游區和紅色培訓基地。 經過美麗鄉村建設后的涇源縣各村組,也享受到了鄉村旅游發展的“紅利”,越來越多的人搭上了鄉村旅游發展的“快車”,實現增收。冶家村村民冶三奎開的農家樂,平時基本滿客,每到夏季旅游旺季,房間往往不夠住。 幸福:觸手可及 如今的西海固,幸福場景已不局限于一縣、一鄉、一村,而是全域惠及,觸手可及。 西吉縣紅耀鄉小莊村曾因偏僻、交通不便、吃水困難、土地貧瘠,一度成為固原地區最為貧困的村子之一。這幾年,小莊村調整產業結構,采用覆膜技術,使用機械化作業,發展馬鈴薯產業,全村種植馬鈴薯5400多畝,人均7畝,畝均純收入2000元。 村民權振堂家中8口人,早期種植小雜糧、豌豆等作物,生活難以維持,自2016年種植馬鈴薯以來,100畝馬鈴薯年純收入20萬元,建起了新房,還購買了車輛。 “全村一年產馬鈴薯1萬多噸,收入1000多萬元,戶均收入7萬元。村里大部分人靠著種植馬鈴薯發家致富,在銀川、西安、固原等地購置房產。”小莊村黨支部書記熊志忠介紹。 村民從種植馬鈴薯上嘗到了甜頭,從原來不愿種地到現在搶著種地,“把土地視作金子一樣”經營。小莊村黨支部副書記康富德介紹,馬鈴薯種植合作社和外地客商簽訂合同,實施訂單種植,產品根本不愁賣。 路興意味著振興。“人便于行、貨暢其流”的農村公路運輸網絡覆蓋西海固鄉村,串聯起鄉村振興的路途,叩開了村民致富增收的大門。 小莊村早期因道路崎嶇難行,大型車輛到不了村,種植的馬鈴薯等賣不出去,大家不愿意種。后來,村村通柏油路,暢通小莊村與外地聯系,大噸位貨車開進村組。村里趁機成立馬鈴薯種植合作社,建設集中收購點,帶動周邊村組年銷售馬鈴薯5萬多噸。 今年,小莊村爭取項目,拓寬道路,修建高標準農田4200畝。“把原來的窄田二合一,修成寬大田,方便大型機械作業。”熊志忠說,村民生活富裕后,思想觀念也轉變了,得知村里修梯田,爭著搶著騰地配合。 幸福:沒有止境 “要致富先修路,以前修公路,現在還要加上信息高速路。”彭陽縣紅河鎮鎮長楊國儒感慨道,如今在農村,手機成了新農具、直播成了新農活、數據成了新農資。 紅河鎮常溝村村民高立功,在妻子張孝琴鼓勵下,把“牛生意”從市場搬到網上,進行直播賣牛,一年交易3000多頭,群里人稱其為“彭陽牛倌”。今年,他又拓展業務,在網上教人養牛技術、疾病預防。 從前,西海固部分鄉村,由于通信網絡發展滯后,村民打電話還要拿著手機到處去找信號。如今,互聯網打通山內外信息渠道,山里的農產品“借網出山”,讓之前想都不敢想的事變成現實。 “互聯網沒有通到村里之前,靠打電話聯系業務,白天跑市場,一直忙到深夜才回家,費力不說,又掙不了多少錢。”高立功說,現在直播一晚上,就能賣出十幾頭牛。 隨著“互聯網+”、移動通信和移動物聯網在西海固推廣,移動支付、水電費網上繳費等信息技術在農村廣泛應用,農產品出村進城成為平常。 科技種地普及,把鄉村振興與農業高質高效有效銜接,新品種引進、測土施肥、水肥一體化、滴灌,確保每一株莊稼都能吸收到足夠營養,促進農村生產生活方式發生翻天覆地變化。 為了持續做好鄉村振興這篇文章,各地妙招齊出。 紅河鎮寬坪村以每畝500元的價格流轉千畝土地,建成露天蔬菜種植示范基地,畝產值從原來的500元提高到1萬元。同時,村民騰出時間,發展養殖業,又到基地務工,實現“一地生三金”。 “通過構建‘龍頭企業牽頭、合作社跟進、廣大農戶參與’的產業發展聯合體,圍繞紅河鎮,輻射帶動周邊鄉鎮發展有機蔬菜和露地綠色蔬菜。”楊國儒介紹,結合新時代產業發展需求,實施規模化種植、標準化生產,促進農戶穩定增收。 對于隆德縣觀莊鄉前莊村的移民群眾來說,小康生活不是終點,而是接續奮斗的起點。為了讓搬遷群眾穩定增收,前莊村結合實際,利用位于六盤山陰濕區域優勢,打造千畝馬鈴薯原種種植示范基地,帶動全鄉種植馬鈴薯萬余畝。