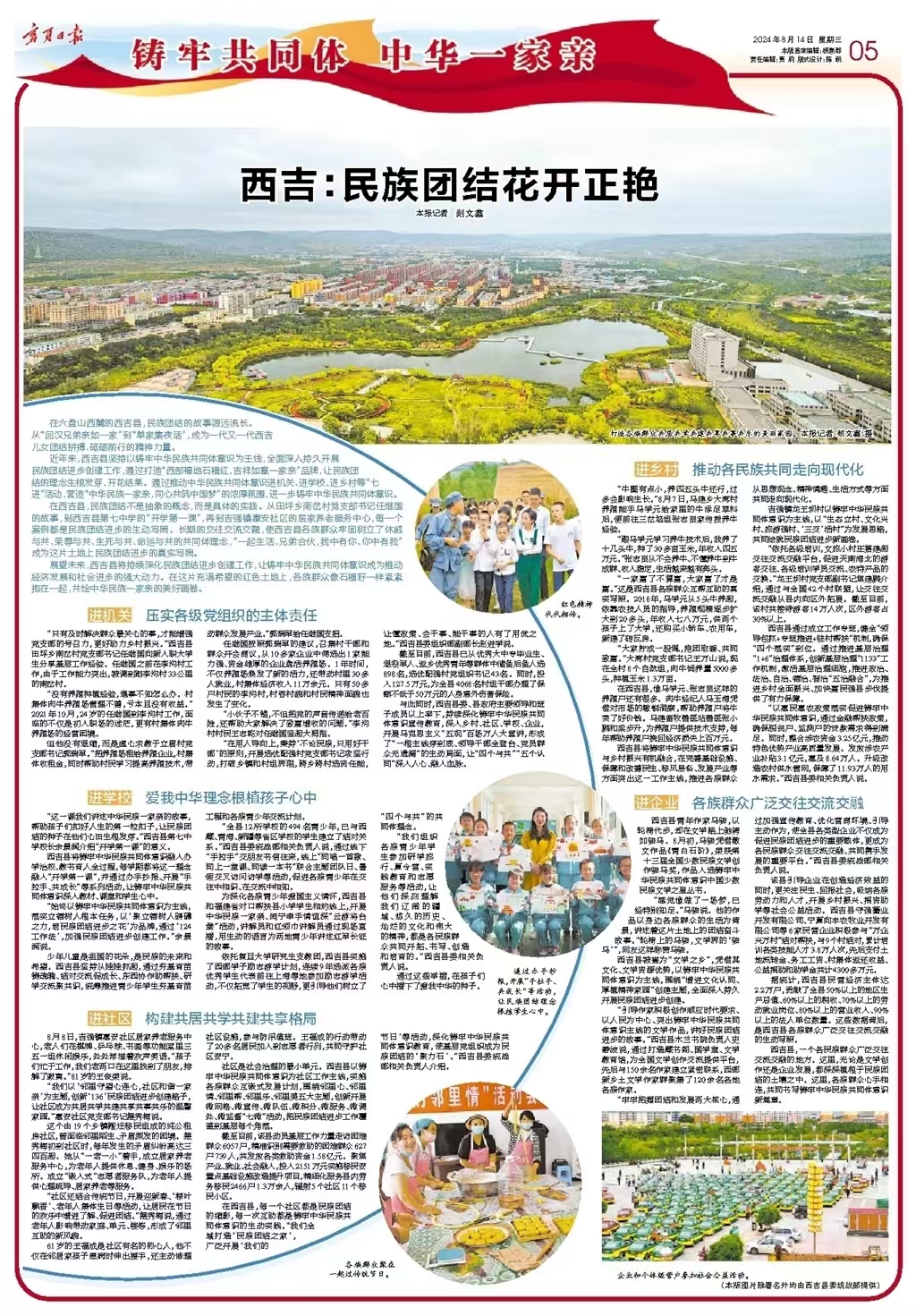

在六盤山西麓的西吉縣,民族團結的故事源遠流長。從“回漢兄弟親如一家”到“單家集夜話”,成為一代又一代西吉兒女團結拼搏、砥礪前行的精神力量。

近年來,西吉縣堅持以鑄牢中華民族共同體意識為主線,全面深入持久開展民族團結進步創建工作,通過打造“西部福地石榴紅,吉祥如意一家親”品牌,讓民族團結的理念生根發芽、開花結果。通過推動中華民族共同體意識進機關、進學校、進鄉村等“七進”活動,營造“中華民族一家親,同心共筑中國夢”的濃厚氛圍,進一步鑄牢中華民族共同體意識。

在西吉縣,民族團結不是抽象的概念,而是具體的實踐。從田坪鄉南岔村黨支部書記任繼國的故事,到西吉縣第七中學的“開學第一課”,再到吉強鎮惠安社區的居家養老服務中心,每一個案例都是民族團結進步的生動寫照。長期的交往交流交融,使西吉縣各族群眾牢固樹立了休戚與共、榮辱與共、生死與共、命運與共的共同體理念,“一起生活、兄弟合伙,我中有你、你中有我”成為這片土地上民族團結進步的真實寫照。

展望未來,西吉縣將持續深化民族團結進步創建工作,讓鑄牢中華民族共同體意識成為推動經濟發展和社會進步的強大動力。在這片充滿希望的紅色土地上,各族群眾像石榴籽一樣緊緊抱在一起,共繪中華民族一家親的美好畫卷。

進機關 壓實各級黨組織的主體責任

“只有及時解決群眾最關心的事,才能增強黨支部的號召力,更好助力鄉村振興。”西吉縣田坪鄉南岔村黨支部書記任繼國向新入職大學生分享基層工作經驗。任繼國之前在李溝村工作,由于工作能力突出,被調到距李溝村33公里的南岔村。

“沒有養殖種植經驗,遇事不知怎么辦。村集體肉牛養殖場管理不善,虧本且沒有收益。”2021年10月,24歲的任繼國到李溝村工作,面臨的不僅是初入職場的迷茫,更有村集體肉牛養殖場的經營困境。

但他沒有退縮,而是虛心求教于立眉村黨支部書記郭瑞軍。“把養殖場租給養殖企業,村集體收租金,同時幫助村民學習提高養殖技術,帶動群眾發展產業。”郭瑞軍給任繼國支招。

任繼國按照郭瑞軍的建議,召集村干部和群眾開會商議,從10多家企業中篩選出1家能力強、資金雄厚的企業盤活養殖場。1年時間,不僅養殖場煥發了新的活力,還帶動村里30多人就業,村集體經濟收入11萬余元。只有50多戶村民的李溝村,村容村貌和村民精神面貌也發生了變化。

“小伙子不錯,不但把黨的聲音傳遞給老百姓,還幫助大家解決了致富增收的問題。”李溝村村民王志乾對任繼國豎起大拇指。

“在用人導向上,秉持‘不論民族,只用好干部’的原則,開展選優配強村黨支部書記攻堅行動,打破鄉鎮和村組界限,跨鄉跨村選賢任能,讓懂政策、會干事、能干事的人有了用武之地。”西吉縣委組織部副部長趙進學說。

截至目前,西吉縣已從優秀大中專畢業生、退役軍人、返鄉優秀青年等群體中儲備后備人選898名,選優配強村黨組織書記43名。同時,投入127.5萬元,為全縣4068名村組干部辦理了保額不低于50萬元的人身意外傷害保險。

與此同時,西吉縣委、縣政府主要領導和班子成員以上率下,持續深化鑄牢中華民族共同體意識宣傳教育,深入鄉村、社區、學校、企業,開展馬克思主義“五觀”百場萬人大宣講,形成了“一根主線穿到底、領導干部全登臺、黨員群眾無遺漏”的生動局面,讓“四個與共”“五個認同”深入人心、融入血脈。

進學校 愛我中華理念根植孩子心中

“這一課我們講述中華民族一家親的故事,幫助孩子們扣好人生的第一粒扣子,讓民族團結的種子在他們心田生根發芽。”西吉縣第七中學校長余景潤介紹“開學第一課”的意義。

西吉縣將鑄牢中華民族共同體意識融入辦學治校、教書育人全過程,每學期都將這一理念融入“開學第一課”,并通過辦手抄報、開展“手拉手、共成長”等系列活動,讓鑄牢中華民族共同體意識深入教材、課堂和學生心中。

“始終以鑄牢中華民族共同體意識為主線,落實立德樹人根本任務,以‘聚立德樹人磅礴之力,培民族團結進步之花’為品牌,通過‘124工作法’,加強民族團結進步創建工作。”余景潤說。

少年兒童是祖國的花朵,是民族的未來和希望。西吉縣堅持從娃娃抓起,通過夯基育苗鑄魂魄、結對交流促成長、東西協作助幫扶、研學交流聚共識,統籌推進青少年學生夯基育苗工程和各族青少年交流計劃。

“全縣12所學校的494名青少年,已與西藏、青海、新疆等省區學校的學生建立了結對關系。”西吉縣委統戰部相關負責人說,通過線下“手拉手”交朋友書信往來,線上“同唱一首歌、同上一堂課、同讀一本書”聯合主題團隊日、暑假交叉訪問訪學等活動,促進各族青少年在交往中相識、在交流中相知。

為深化各族青少年愛國主義情懷,西吉縣和福建省對口幫扶縣小學學生相約線上,開展中華民族一家親、閩寧牽手情誼深“云游將臺堡”活動,講解員和紅領巾講解員通過現場直播,用生動的語言為兩地青少年講述紅軍長征的故事。

依托復旦大學研究生支教團,西吉縣實施了西部學子勵志游學計劃,連續9年選派各族優秀學生代表前往上海等地參加勵志游學活動,不僅拓寬了學生的視野,更引導他們樹立了“四個與共”的共同體理念。

“我們組織各族青少年學生參加研學旅行、夏令營、實踐教育和志愿服務等活動,讓他們深刻理解我們遼闊的疆域、悠久的歷史、燦爛的文化和偉大的精神,都是各民族群眾共同開拓、書寫、創造和培育的。”西吉縣委相關負責人說。

通過這些舉措,在孩子們心中播下了愛我中華的種子。

進社區 構建共居共學共建共享格局

8月8日,吉強鎮惠安社區居家養老服務中心,老人們在棋牌、乒乓球、書畫等功能室里三五一組休閑娛樂,處處洋溢著歡聲笑語。“孩子們忙于工作,我們老兩口在這里找到了朋友,排解了寂寞。”81歲的王俊榮說。

“我們以‘鄰里守望心連心,社區和諧一家親’為主題,創新‘136’民族團結進步創建路子,讓社區成為共居共學共建共享共事共樂的溫馨家園。”惠安社區黨支部書記擺秀梅說。

這個由19個鄉鎮搬遷移民組成的純公租房社區,曾面臨鄰里陌生、矛盾頻發的困境。擺秀梅初到社區時,每年發生的矛盾糾紛高達三四百起。她從“一老一小”著手,成立居家養老服務中心,為老年人提供休息、健身、娛樂的場所。成立“嵌入式”志愿者服務隊,為老年人提供心理疏導、居家養老等服務。

“社區還結合傳統節日,開展迎新春、‘粽葉飄香’、老年人集體生日等活動,讓居民在節日的歡樂中增進了解、促進團結。”擺秀梅說,通過老年人影響帶動家庭、單元、樓棟,形成了鄰里互助的新風貌。

61歲的王福成是社區有名的熱心人,他不僅在鄰居家孩子患病時伸出援手,還主動修理社區設施,參與防汛值班。王福成的行動帶動了20多名居民加入到志愿者行列,共同守護社區安寧。

社區是社會治理的最小單元。西吉縣以鑄牢中華民族共同體意識為社區工作主線,實施各族群眾互嵌式發展計劃,圍繞鄰里心、鄰里情、鄰里幫、鄰里樂、鄰里美五大主題,創新開展微網格、微宣傳、微隊伍、微積分、微服務、微調處、微監督“七微”活動,把民族團結進步工作覆蓋到基層每個角落。

截至目前,該縣動員基層工作力量走訪困難群眾6057戶,精準識別需要救助的困難群眾627戶739人,共發放各類救助資金1.58億元。聚焦產業、就業、社會融入,投入2151萬元實施移民安置點基礎設施改造提升項目,精細化服務縣內勞務移民2466戶1.3萬余人,輻射5個社區11個移民小區。

在西吉縣,每一個社區都是民族團結的縮影,每一次互助都是鑄牢中華民族共同體意識的生動實踐。“我們全域打造‘民族團結之家’,廣泛開展‘我們的節日’等活動,深化鑄牢中華民族共同體意識教育,使基層黨組織成為民族團結的‘聚力石’。”西吉縣委統戰部相關負責人介紹。

進鄉村 推動各民族共同走向現代化

“牛圈有點小,養四五頭牛還行,過多會影響生長。”8月7日,馬建鄉大灣村養殖能手馬學元給家里的牛添足草料后,便前往三岔垴組張志良家傳授養牛經驗。

“跟馬學元學習養牛技術后,我養了十幾頭牛,種了30多畝玉米,年收入四五萬元。”張志良從不會養牛、不懂養牛到牛成群、收入穩定,生活越來越有奔頭。

“一家富了不算富,大家富了才是富。”這是西吉縣各族群眾互幫互助的真實寫照。2018年,馬學元從5頭牛養起,依靠農技人員的指導,養殖規模逐步擴大到20多頭,年收入七八萬元,供兩個孩子上了大學,還購買小轎車、農用車,新建了磚瓦房。

“大家擰成一股繩,抱團取暖、共同致富。”大灣村黨支部書記王萬山說,現在全村8個自然組,肉牛飼養量5000多頭,種植玉米1.3萬畝。

在西吉縣,像馬學元、張志良這樣的養殖戶還有很多。肉牛經紀人馬玉海憑借對市場的敏銳洞察,幫助養殖戶將牛賣了好價錢。馬建畜牧獸醫站獸醫張小鵬和梁步升,為養殖戶提供技術支持,每年幫助養殖戶挽回經濟損失上百萬元。

西吉縣將鑄牢中華民族共同體意識與鄉村振興有機融合,在完善基礎設施、保障和改善民生、移風易俗、發展產業等方面突出這一工作主線,推進各族群眾從思想觀念、精神情趣、生活方式等方面共同走向現代化。

吉強鎮龍王壩村以鑄牢中華民族共同體意識為主線,以“生態立村、文化興村、旅游強村、‘三交’活村”為發展思路,共同繪就民族團結進步新畫卷。

“依托各級培訓,文旅小村莊搭建起交往交流交融平臺,促進天南海北的游客交往、各級培訓學員交流、農特產品的交換。”龍王壩村黨支部副書記焦建鵬介紹,通過與全國42個村聯盟,讓交往交流交融從縣內向區外拓展。截至目前,該村共接待游客14萬人次,區外游客占30%以上。

西吉縣通過成立工作專班,健全“領導包抓+專班推進+駐村幫扶”機制,確保“四個落實”到位。通過推進基層治理“1+6”治理體系,創新基層治理“1133”工作機制,激活基層治理細胞,推進政治、法治、自治、德治、智治“五治融合”,為推進鄉村全面振興、加快富民強縣步伐提供了有力保障。

“以惠民惠農政策落實促進鑄牢中華民族共同體意識,通過金融幫扶政策,確保脫貧戶、監測戶的貸款需求得到滿足。同時,整合涉農資金3.25億元,推動特色優勢產業高質量發展。發放涉農產業補貼3.1億元,惠及8.64萬人。升級改造農村供水管網,保障了11.93萬人的用水需求。”西吉縣委相關負責人說。

進企業 各族群眾廣泛交往交流交融

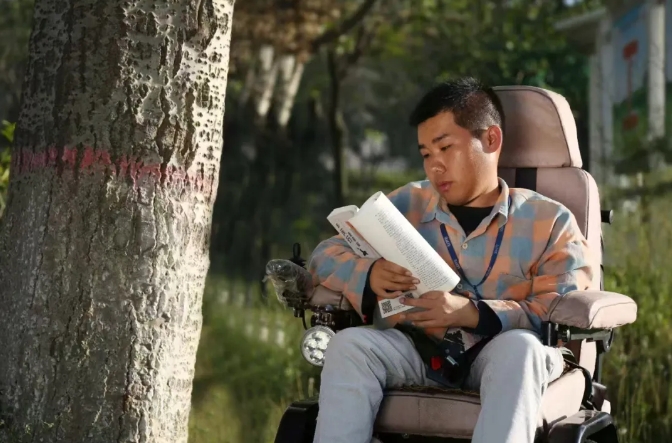

西吉縣青年作家馬駿,以輪椅代步,卻在文學路上馳騁如駿馬。8月初,馬駿憑借散文作品《青白石階》,榮獲第十三屆全國少數民族文學創作駿馬獎,作品入選鑄牢中華民族共同體意識中國少數民族文學之星叢書。

“感覺像做了一場夢,已經特別知足。”馬駿說。他的作品以身邊各族群眾的生活為背景,講述著這片土地上的團結奮斗故事。“輪椅上的馬駿,文學界的‘駿馬’”,網友這樣稱贊馬駿。

西吉縣被譽為“文學之鄉”,憑借其文化、文學資源優勢,以鑄牢中華民族共同體意識為主線,圍繞“增進文化認同、厚植精神家園”創建主題,全面深入持久開展民族團結進步創建。

“引導作家積極創作順應時代要求、以人民為中心、突出鑄牢中華民族共同體意識主線的文學作品,講好民族團結進步的故事。”西吉縣木蘭書院負責人史靜波說,通過打造藏書閣、國學堂、文學教育館,為全國文學創作交流提供平臺,先后與150余名作家建立緊密聯系,西部新鄉土文學作家群聚集了120余名各地各族作家。

“牢牢把握團結和發展兩大核心,通過加強宣傳教育、優化營商環境、引導主動作為,使全縣各類型企業不僅成為促進民族團結進步的重要載體,更成為各民族群眾交往交流交融、共同攜手發展的重要平臺。”西吉縣委統戰部相關負責人說。

該縣引導企業在創造經濟效益的同時,更關注民生、回報社會,吸納各族勞動力和人才,開展鄉村振興、捐資助學等社會公益活動。西吉縣守強薯業開發有限公司、寧夏向豐農牧業開發有限公司等6家民營企業積極參與“萬企興萬村”結對幫扶,與9個村結對,累計培訓各類技能人才3.8萬人次,先后支付土地流轉金、務工工資、村集體返還收益、公益捐助和助學金共計4300多萬元。

據統計,西吉縣民營經濟主體達2.2萬戶,貢獻了全縣50%以上的地區生產總值、60%以上的稅收、70%以上的勞動就業崗位、80%以上的營業收入、90%以上的法人單位數量。這些數據背后,是西吉縣各族群眾廣泛交往交流交融的生動寫照。

西吉縣,一個各民族群眾廣泛交往交流交融的地方。這里,無論是文學創作還是企業發展,都深深植根于民族團結的土壤之中。這里,各族群眾心手相連,共同書寫鑄牢中華民族共同體意識新篇章。